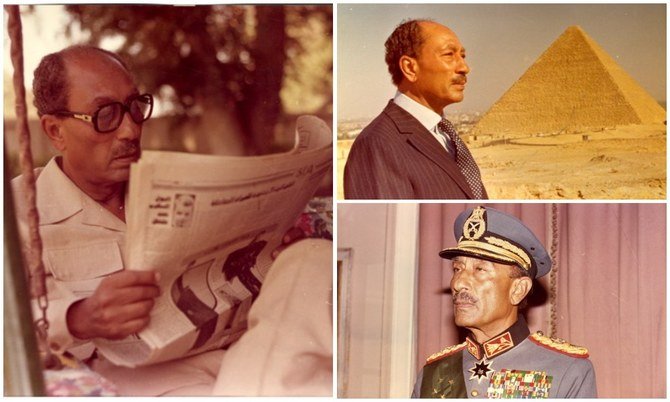

بوابة أوكرانيا – كييف 6 اكتوبر 2021- في شتاء عام 1973 ، كان أنور السادات يستمتع بوقته في الشمس. كان “بطل العبور” – “بطل العبور”. لقد كانت حرب 1973 ضد إسرائيل نجاحًا دعائيًا هائلاً ، بغض النظر عن أن الواقع كان مختلفًا تمامًا عما صورته وسائل الإعلام المصرية.

وبعد سنوات من التخطيط ، نجح الجيش المصري في عبور قناة السويس ، وفاجأ الجيش الإسرائيلي على حين غرة. تمت استعادة الكبرياء الوطني ومنح الشعب المصري لقبًا جديدًا للسادات.

لكن في الداخل ، كانت مشكلة السادات هي حالة الاقتصاد. كانت توقعات الجمهور المصري عالية بعد الانتصار العسكري. لم يعد من الممكن استخدام المواجهة مع إسرائيل كذريعة لكل حرمان عانوه.

كانت الهزيمة في حرب عام 1967 قبل ست سنوات قد أوشكت على إفلاس مصر وألحقت أضرارًا جسيمة بالصناعة. كان كل من التضخم والدين الخارجي مرتفعا.

وعلى مدار 14 عامًا في السلطة ، كان سلف السادات جمال عبد الناصر يتودد إلى الاتحاد السوفيتي ونال دعمه.

قام ناصر والروس معًا ببناء سد أسوان الثاني ، وهو مشروع يهدف إلى إطلاق مصر على المسارين التوأمين للتنمية الصناعية والزراعية.

لم تتحقق الطموحات بالكامل. عانت السنوات الأولى من مشروع السد من مشاكل التسنين. تأثرت الأراضي الواقعة أسفل السد بزيادة الملوحة والتشبع بالمياه.

وعندما تولى السادات السلطة بعد وفاة عبد الناصر عام 1970 ، كان الاقتصاد لا يزال يُدار وفقًا لإملاءات المخططين المركزيين.

تم التحكم في أسعار السلع الأساسية وتم تحديد الاستثمار في المشاريع بشكل مركزي مما أدى إلى انتشار النقص والهدر.

بلغ عدد الشباب في مصر 34.5 مليون نسمة ، وبلغت معدلات النمو 2.5٪.

كان الاقتصاد يعاني من انخفاض مستويات الإنتاجية ، وغياب التعليم المناسب وما يترتب على ذلك من نقص في العمال المهرة. قيل للمزارعين ماذا يزرعون. في مصطلحات اليوم ، لم تكن مؤشرات الأسعار فعالة.

استمرت المشاكل الأخرى. كان أحد إرث عبد الناصر هو إنشاء قطاع عام ضخم واقتصاد دولة منظم بشكل مفرط ، على غرار الاتحاد السوفيتي.

لقد فتح التعليم العالي للجميع وضمن وظيفة لكل خريج مع القليل من الاهتمام بجودة أو ملاءمة التدريب.

توافد خريجو الكليات على الوزارات والبلديات والشركات التي تسيطر عليها الدولة حيث كان ضمان الحيازة مضمونًا. وكانت النتيجة انخفاض مستويات الإنتاجية إلى جانب الميل إلى إعاقة الابتكار وريادة الأعمال.

كما قام عبد الناصر بتدبير هجرة مجتمعات كبيرة من الحرفيين الإيطاليين واليونانيين والحرفيين ورجال الأعمال الصغار ، المعروفين بالمتمصريين.

في حين أن الإصلاحات في الخمسينيات من القرن الماضي حطمت سلطة كبار الملاك ، فقد تم عزل هؤلاء الفاعلين الصغار من قبل الدولة التي استولت على ممتلكاتهم.

بين عامي 1962 و 1964 ، على سبيل المثال ، تمت مصادرة جميع الأراضي المملوكة للأجانب. كما كانت الجالية اليهودية قد فرت تقريبًا من البلاد في الخمسينيات من القرن الماضي.

نتج عن هذا النزوح انهيار الخدمات البلدية وغيرها وغياب العمالة الماهرة في القطاع العام والمرافق مثل إمدادات الكهرباء.

لم يكن السادات خائفًا أبدًا من التحدي وكان مولعًا بالإيماءة الدرامية. كان قد عمل جاسوسًا للألمان في الحرب العالمية الثانية ضد البريطانيين ثم شغل منصب نائب عبد الناصر. لقد تحرك بشكل حاسم للانفصال عن سلفه بإعادة فتح مصر أمام الاستثمار الأجنبي.

كان هذا هو الانفتاح – أو الانفتاح – المعروف أيضًا باسم سياسة الباب المفتوح الاقتصادية. كانت عبارة عن مجموعة من إجراءات التحرير المرتبطة بدرجة من التيسير السياسي.

تضمنت السياسة رفض العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي ، وبناء علاقات أوثق مع الولايات المتحدة ودول الخليج العربي ، وإبعاد الجيش عن الاقتصاد.

بعد وفاة عبد الناصر ، وضع السادات خطة للإصلاحات من خلال خطة العمل الوطني في عام 1971 ، وفي عام 1972 ، طرد الآلاف من المستشارين العسكريين السوفييت.

في عام 1974 ، أصدر لائحة استثمار جديدة بعنوان القانون 43. تم تخفيض الرسوم الجمركية وتشجيع البنوك الأجنبية على العودة إلى البلاد. ألغى السادات بعض مصادرة الممتلكات الخاصة.

كان الهدف الرئيسي للقانون الجديد هو جذب رؤوس الأموال الاستثمارية العربية والأجنبية. وتحقيقا لهذه الغاية ، استحدثت هيئة جديدة هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تحت رعاية وزارة الاقتصاد.

وبحسب “تجربة الاستثمار الأجنبي في ظل إنفتاح” للمخرج هادي صالحي الأصفهاني ، فقد قدم القانون حوافز وتضمن وعدًا بالامتناع عن التأميم ومصادرة رأس المال المستثمر إلا بإجراءات قضائية. إعفاء المستثمرين من عدد من أنظمة العمل ؛ أعطت إعفاء لمدة خمس إلى ثماني سنوات من الضرائب على الأرباح ؛ سمح بتأجيل دفع الرسوم الجمركية ، وأذن بالاستيراد دون ترخيص.

كانت النتائج غير مكتملة لكن مسار الاقتصاد المصري كان صعوديًا. وفقًا لـ “تنمية مصر في السبعينيات” من تأليف هنري بروتون ، كان الاستثمار الخاص بموجب القانون 43 بطيئًا في البداية ، ولم يصل إلى 100 مليون جنيه مصري (6.6 مليون دولار) حتى عام 1979. وتركز الاستثمار بشكل كبير في قطاعات مثل البنوك ، مكاتب الاستشارات ومحلات الوجبات السريعة والبناء.

ومع ذلك ، ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 8 إلى 10 في المائة سنويًا خلال السبعينيات وتحرك ميزان المدفوعات بشكل إيجابي. زيادة محصول القطن والأرز بشكل ملحوظ.

قرب نهاية العقد ، ساعدت مصر بشكل كبير من خلال ضخ مفاجئ نسبيًا للعملات الأجنبية حيث بدأت رواسب كبيرة من النفط والغاز في التدفق وتم تحويلها إلى نقود.

كما تم دعم الاقتصاد من خلال زيادة أموال المساعدات من الولايات المتحدة وعائدات قناة السويس وبداية صناعة السياحة في مصر. وأغلقت القناة عام 1967 لكن السادات أعاد فتحها عام 1975. وبدأت عائدات السفن المارة بالقناة تتدفق إلى الدولة المصرية.

كما انفتحت دول الخليج على العمالة المصرية مع تدفق احتياطياتها من النفط والغاز. ثبت أن هذا سيف ذو حدين للسادات.

اختار العديد من المصريين المهرة والمتعلمين الهجرة للاستفادة من الأجور المرتفعة المعروضة في دول الخليج وأماكن أخرى. على الجانب الأكثر إشراقًا ، بدأ العمال في إعادة تحويلاتهم المالية – كما يفعلون حتى يومنا هذا.

نمت التحويلات من لا شيء في عام 1971 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار في عام 1979 ، وفقًا للأرقام الرسمية ، ولكن ربما كانت أعلى إذا تم تضمين التحويلات غير الرسمية.

أدى الجمع بين تحويلات العاملين وإيرادات النفط والغاز والأرباح من قناة السويس وإيرادات السياحة إلى دفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 2.5 مليار دولار في عام 1980 من أقل من 0.5 مليار دولار في عام 1972.

لكن عجز الميزانية تضخم ، والتضخم ، وارتفعت الواردات بشكل كبير ، وازدادت التفاوتات في الدخل. ظل الإنفاق الدفاعي عبئًا ثقيلًا.

في عام 1977 ، بدأ البنك المركزي بطباعة أوراق نقدية فئة 20 جنيهاً استرلينياً. في عام 1979 ، تم تخفيض قيمة الجنيه وبالتالي فقد ما يقرب من نصف قيمته ، وللمرة الأولى انخفض إلى ما دون التكافؤ مع الجنيه الإسترليني.

علاوة على ذلك ، كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقضيان بوضع حد للإعانات على المواد الغذائية الأساسية التي كانت سببا رئيسيا في استمرار عجز الميزانية.

في عام 1977 ، أعلن السادات عن ارتفاع أسعار الدقيق والأرز وزيت الطهي بأمر من البنك الدولي. أثار هذا أعمال شغب واسعة النطاق من قبل المصريين الفقراء.

تعرضت معظم البلدات والمدن المصرية الرئيسية لأعمال العنف. مات أكثر من 70 شخصا. الخوف من إثارة مستويات مماثلة من الشغب يسيطر على الطبقات الحاكمة المصرية منذ ذلك الحين.